内核机制|高效管理 Linux定时器:时间的掌控者

- 问答

- 2025-08-26 05:34:22

- 3

🕒 Linux定时器:内核中的时间魔法师,如何让系统精准“踩点”?

🌙 场景引入:当你的服务器开始“拖延症”

深夜,某电商平台的运维工程师小李盯着监控屏幕,发现订单处理延迟突然飙升,排查日志时,一个定时任务模块的报错引起了他的注意——“timer_pending: 定时器队列积压”,原来,业务高峰期大量短周期定时任务(如每10ms触发一次的库存检查)导致传统定时器机制过载,系统时间片被频繁中断抢占,最终引发连锁反应。

这个真实案例揭示了Linux定时器的重要性:它不仅是“让LED每秒闪烁一次”的基础工具,更是支撑高并发、低延迟系统的核心组件,我们就来拆解Linux内核中这位“时间掌控者”的奥秘。

🔧 内核机制:定时器如何“踩点”执行?

🧱 定时器的“身份证”:struct timer_list

在Linux内核中,每个定时器都由struct timer_list结构体描述,核心字段包括:

struct timer_list {

unsigned long expires; // 超时时间(以jiffies为单位)

void (*function)(unsigned long); // 超时后执行的回调函数

struct list_head entry; // 链入全局定时器队列的指针

// ...其他辅助字段(如slack精度调整)

};

🕰️ 时间单位:jiffies与HZ

Linux内核用jiffies(一个自系统启动起递增的计数器)衡量时间,其精度由HZ参数决定(常见值为250或1000,表示每秒中断次数)。

// 设置1秒后触发(HZ=250时) timer->expires = jiffies + 250;

🔄 定时器生命周期:从注册到销毁

- 初始化:

init_timer(timer)分配内存并初始化字段。 - 设置参数:绑定回调函数和超时时间。

- 激活:

add_timer(timer)将定时器加入全局队列。 - 触发:时钟中断时扫描队列,执行到期定时器的回调。

- 重置/删除:

mod_timer()修改超时时间,del_timer()移除定时器。

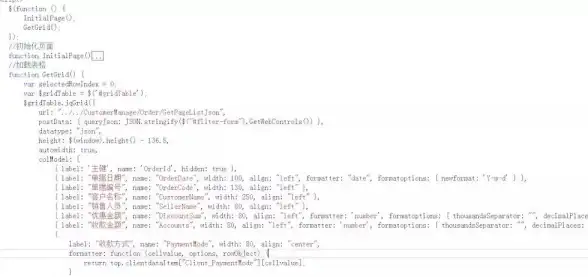

示例代码(基于内核5.x):

struct timer_list my_timer;

void my_callback(struct timer_list *t) {

printk("定时器触发!\n");

mod_timer(t, jiffies + HZ); // 1秒后再次触发(周期性)

}

// 模块初始化

static int __init demo_init(void) {

timer_setup(&my_timer, my_callback, 0);

mod_timer(&my_timer, jiffies + HZ); // 首次触发

return 0;

}

// 模块退出

static void __exit demo_exit(void) {

del_timer(&my_timer);

}

🚀 高效管理:如何避免定时器成为性能瓶颈?

🎯 策略1:用hrtimer替代传统定时器

传统定时器依赖周期性时钟中断(jiffies),精度通常为毫秒级,而高精度定时器(hrtimer)通过红黑树管理,支持纳秒级精度,且基于事件触发而非固定间隔中断,大幅降低延迟。

应用场景:

- 实时音频处理(需精确到微秒的采样率控制)

- 金融交易系统(毫秒级订单提交)

- 工业控制设备(PLC逻辑定时)

代码对比:

// 传统定时器(精度依赖HZ) init_timer(&t); t.expires = jiffies + msecs_to_jiffies(10); // hrtimer(纳秒级精度) struct hrtimer my_hrtimer; hrtimer_init(&my_hrtimer, CLOCK_MONOTONIC, HRTIMER_MODE_REL); my_hrtimer.function = hrtimer_callback; hrtimer_start(&my_hrtimer, ns_to_ktime(10000000), HRTIMER_MODE_REL); // 10ms

🔄 策略2:定时器合并与批处理

高频短周期定时器会引发大量中断,可通过合并同类任务减少开销,将多个10ms任务合并为一个任务,每10ms统一处理。

优化案例:

某视频平台通过合并日志轮转、缓存清理等定时任务,将中断频率从1000次/秒降至50次/秒,CPU占用率下降12%。

⚡ 策略3:避免“僵尸定时器”

未及时删除的定时器会占用内存并触发无效中断,务必在模块卸载或任务结束时调用del_timer_sync()(同步删除)或del_timer()(异步删除)。

📊 性能对比:传统timer vs hrtimer

| 特性 | 传统timer | hrtimer |

|---|---|---|

| 精度 | 毫秒级(依赖HZ) | 纳秒级 |

| 数据结构 | 双向链表 | 红黑树 |

| 触发方式 | 周期性时钟中断 | 事件驱动(动态tick) |

| 适用场景 | 低精度周期任务 | 实时系统、高频短周期任务 |

| 内核版本支持 | 所有版本 | 6.21+ |

💡 实战技巧:定时器调优的“三板斧”

-

选择合适的时间源:

CLOCK_REALTIME:受系统时间调整影响,适合用户空间任务。CLOCK_MONOTONIC:自系统启动的单调时间,适合内核任务(如网络协议栈)。

-

调整

tick频率:

通过nohz_full参数将CPU设为“无滴答模式”,减少空闲时的中断:echo "nohz_full=1" >> /sys/kernel/debug/sched_features

-

监控定时器状态:

使用/proc/timer_stats(需内核编译支持)查看定时器分布:cat /proc/timer_stats

定时器技术的演进

随着RISC-V架构的普及和硬件定时器(如ARM的Generic Timer)的支持,Linux定时器将更深度地融合硬件特性,6.x内核已引入动态tickless模式,根据负载动态调整中断频率,进一步降低功耗。

Linux定时器是内核中“小而美”的典范——它用简洁的链表或红黑树,支撑起了从嵌入式设备到云计算平台的精准时间管理,无论是传统定时器的“经济适用”,还是hrtimer的“极致性能”,选择合适的工具并遵循最佳实践,才能让系统真正“踩准每一个节拍”。

下次当你按下服务器的重启按钮时,不妨想想:那些默默运行的定时器,是否也在为系统的稳定“争分夺秒”呢? 🕒✨

本文由 业务大全 于2025-08-26发表在【云服务器提供商】,文中图片由(业务大全)上传,本平台仅提供信息存储服务;作者观点、意见不代表本站立场,如有侵权,请联系我们删除;若有图片侵权,请您准备原始证明材料和公证书后联系我方删除!

本文链接:https://xdh.7tqx.com/wenda/734835.html

发表评论