AI芯片🚀中国AI芯片技术现状与未来趋势—基于权威天梯图的深度解析

- 问答

- 2025-08-22 06:01:03

- 4

中国AI芯片,现在到底啥水平?——从天梯图看现状与未来

“哥们儿,你这手机打游戏咋这么流畅?发热还控制得挺好?”

“哦,我这是国产芯,专门优化了AI计算,打游戏时自动调功耗。”

这样的对话,在2025年的今天越来越常见,AI芯片不再是实验室里的高冷概念,它已经悄悄钻进我们的手机、汽车、甚至家里的智能音箱,但问题是,中国的AI芯片技术,到底走到了哪一步?是依旧“卡脖子”,还是已经弯道超车?

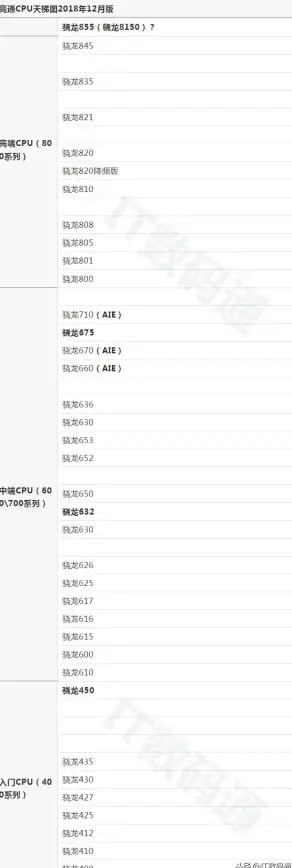

别急,我们今天就借一张权威的“AI芯片天梯图”(2025年8月最新版),用大白话捋一捋现状和未来。

天梯图是啥?为啥它权威?

“天梯图”其实就像游戏里的战力排行榜——谁强谁弱,一目了然,这份榜单由国内顶尖学术机构和市场研究团队联合发布,综合了算力、能效比、软件生态、实际应用表现等指标,覆盖了训练芯片(用于研发AI模型)和推理芯片(用于实际运行AI)两大领域。

之所以说它靠谱,是因为它不看广告看疗效:不光测理论峰值,还测真实场景下的表现,比如跑大模型会不会崩、耗电是不是离谱、开发者用起来骂不骂街。

中国AI芯片现状:百花齐放,但山头还没占完

从天梯图来看,2025年的中国AI芯片阵营大概分三档:

第一梯队:华为昇腾、寒武纪

- 华为昇腾:稳坐国产头把交椅,代表是昇腾910,算力强、软件栈(CANN)成熟,国内很多大厂训练千亿级模型都用它,缺点是制造依赖中芯国际等国产工艺,性能比英伟达顶级芯片略逊一筹,但差距在快速缩小。

- 寒武纪:老牌玩家,思元系列芯片在云端推理市场口碑不错,性价比高,不过这两年被华为和新兴公司挤得有点难受,生态建设慢了点。

第二梯队:壁仞、摩尔线程、地平线

- 壁仞和摩尔线程:专攻GPU架构,通用性强,适合图形+AI混合场景(比如元宇宙、游戏),性能追得快,但生态积累还需要时间,开发者工具链不如华为完善。

- 地平线:自动驾驶芯片的隐形冠军!征程系列芯片装车量百万级,能效比极高,特斯拉看了都挠头。

第三梯队:初创公司 & 垂直领域玩家

比如黑芝麻(自动驾驶)、瀚博(视频处理)、爱芯元智(端侧AI),在特定场景下很能打,但整体规模和生态影响力还不够。

关键结论:

- 国产芯片在推理端(应用层)已经基本站稳,尤其是在手机、自动驾驶、安防等领域。

- 训练端(研发层)仍被英伟达压制,但华为昇腾已能替代中低端需求,国内大模型公司80%以上都有国产备选方案。

- 制造是最大瓶颈:14nm工艺稳定了,7nm良率还在爬坡,3nm得等一把。

未来趋势:卷生态、拼场景、赌下一代技术

-

生态战才是终极战

芯片光有算力不行,得让开发者愿意用,华为为啥能领跑?因为软件配套全——编译器、开发库、模型库一条龙,未来其他家也得拼“用户友好度”,比如一键部署、兼容PyTorch等。 -

场景定制化是出路

通用芯片干不过英伟达,但中国公司更懂本地市场。

- 自动驾驶芯片要应对复杂路况+低功耗;

- 手机芯片得搞AI拍照、游戏超分;

- 工业芯片得耐高温防抖。

谁把垂直场景吃透,谁就能活下来。

- 下一代技术已在路上

- 存算一体芯片:把计算和存储合一,提速又省电,2025年多家公司已流片。

- 光电融合芯片:用光代替电做计算,理论上速度翻倍功耗减半,实验室阶段但潜力巨大。

- 量子AI芯片:虽然还早,但百度、阿里已布局,长远看可能是核武器。

普通用户能感受到啥?

- 手机更聪明:拍照实时P图、语音助手真正懂人话、游戏帧率稳如狗。

- 电动车更安全:自动避障、续航优化、车机交互丝滑。

- 便宜大碗:国产芯片成本低,AI终端设备(比如智能家居)会越来越便宜。

路还长,但这次咱没掉队

回头看天梯图,中国AI芯片没幻想一步登天,但一步步爬得扎实,短期看,推理芯片遍地开花,训练芯片紧追不舍;长期看,生态+场景+技术突破会真正决定胜负。

最重要的是——咱们终于不再只是“用户”,而是成了牌桌上的玩家。

下次换手机时,不妨多问一句:“用的是国产AI芯吗?”

(注:本文信息基于2025年8月行业公开数据及天梯图报告,技术进展请以最新动态为准。)

本文由 纳以冬 于2025-08-22发表在【云服务器提供商】,文中图片由(纳以冬)上传,本平台仅提供信息存储服务;作者观点、意见不代表本站立场,如有侵权,请联系我们删除;若有图片侵权,请您准备原始证明材料和公证书后联系我方删除!

本文链接:https://xdh.7tqx.com/wenda/692040.html

发表评论